Hikaru Sulu ha venido a visitarnos

La expresión tiene las claras resonancias de la infancia. En la pantalla en blanco y negro aparecía el familiar perfil de la nave Enterprise, desplazándose sin prisa sobre un fondo estrellado y, a veces, el perfil de un planeta de texturas extrañas.

Era el momento de la reflexión, del balance, del registro de expectativas o experiencias, antes o después del encuentro siempre emocionante con alguno de los rostros del misterio. En aquel tiempo había un solo canal de televisión y todo lo que ocurría en esa caja repleta de seres diminutos tenía la consistencia de lo definitivo.

“Bitácora de vuelo”, decía el capitán Kirk, antes de dejar el registro de los últimos detalles de esa aventura que seguía, semana tras semana, lenta y variada como la vida misma.

De “Viaje a las estrellas” (el título en español me gusta más que el “Travesía” o “Excursión estelar”, del Star Trek original) aprendí que la vida es un viaje, que el universo es infinito, que está lleno de sorpresas, que hay vida en otros planetas, que este es otro planeta. También aprendí —mal—la palabra “bitácora”, que sigue siendo para mí una de las más hermosas del idioma. Después, con Julio Verne, creí descubrir que las bitácoras eran también los registros de los capitanes de los barcos, pero la palabra siempre tuvo para mí dimensiones cósmicas, de lenta y minuciosa crónica interestelar.

Cuando era el editor del suplemento cultural de El Universal de Cartagena, decidí crear una sección breve con ese nombre, para inspirar en los lectores la sensación de que la revista era una nave, y cada edición un nuevo puerto en nuestro viaje. También llamo bitácoras a los cuadernos que he venido llenando desde hace cuarenta años.

El viaje de la vida me trajo desde la capital de la montaña hasta la ciudad de las colinas, dos lugares tan distintos como planetas de distintas galaxias. Aquí, en esta ciudad pequeña de nombre indígena a la que los fríos atroces y la soledad prolongada me han hecho llamarla “mi Siberia”, he vivido desde hace dieciocho años, como un náufrago al que su nave espacial dejó olvidado. Bitácora es ahora esta conversación que he decidido sostener con mis lectores (hace muy poco he descubierto que la bitácora es el armario junto al timón, pero ya es tarde para que la palabra quiera decir otra cosa).

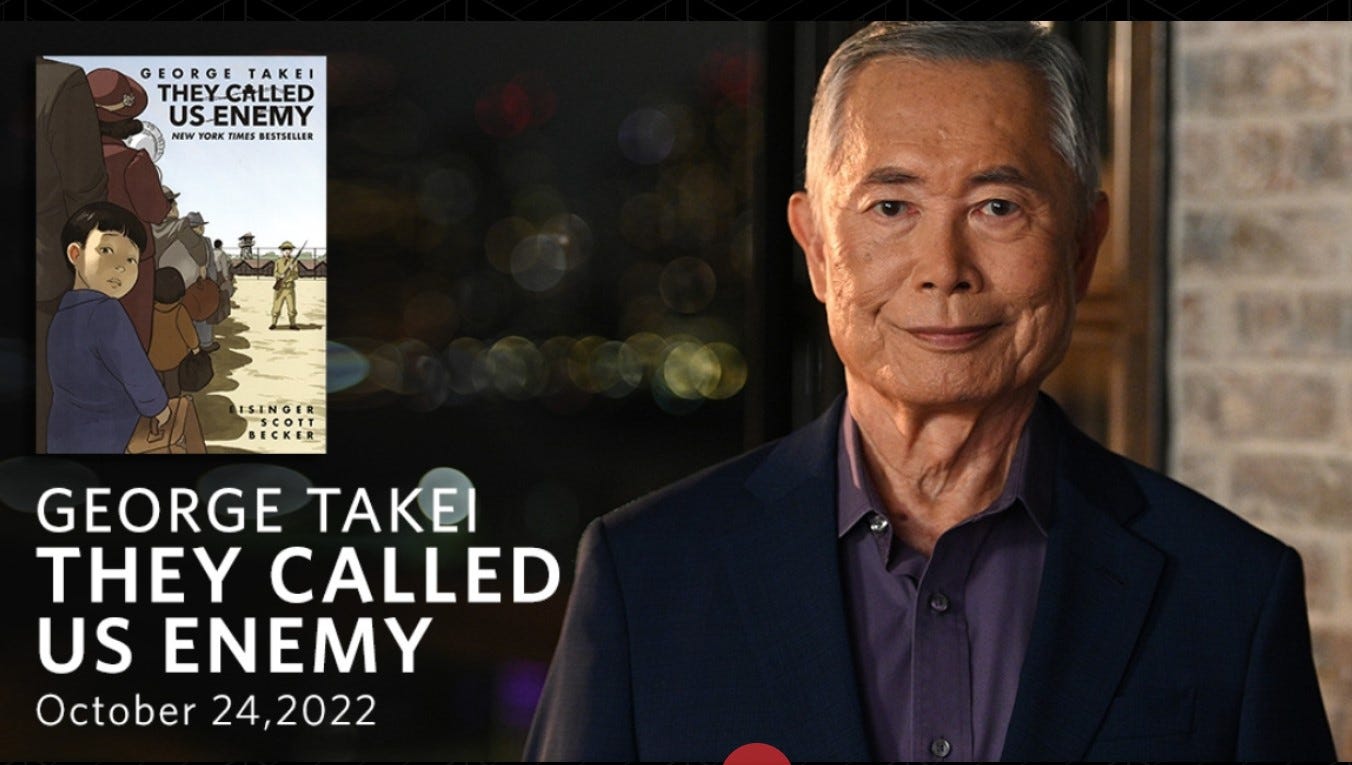

En estos días he pensado en todo esto porque al sitio donde vivo ha llegado Hikaru Sulu, uno de los viajeros de la nave Enterprise. Al principio me costó reconocerlo, porque se veía más viejo (en el espacio el tiempo transcurre de manera extraña) y se presentó con otro nombre: George Takei, y otro oficio: el de escritor comprometido con causas cruciales y sensibles en este mundo y este tiempo.

Durante un día entero Takei se paseó por salones y auditorios de mi universidad, sonriendo con gesto dulce y recordando una temprana pesadilla en la que junto con toda su familia fue internado en un campo de concentración, aquí en el país del sueño, por el “crimen” de tener ancestros japoneses. Como también es un abanderado de las causas de la diversidad sexual, venía acompañado por su esposo, un hombre —curiosamente parecido al capitán Kirk— que se movía alrededor suyo, diligente y protector. En el cierre de sus actividades en el campus, frente a un auditorio de miles de personas, Takei advirtió sobre la facilidad con que una sociedad se precipita en la maldad y sobre los peligros que ahora mismo se ciernen sobre la frágil democracia estadounidense. Luego, como si Scottie los hubiera teletransportado a la nave en que vinieron, Takei y su esposo desaparecieron, dejando las estremecedoras resonancias de sus palabras.

Su nueva identidad y la urgencia de su mensaje me han tenido ocupado y preocupado (en dos semanas habrá aquí unas elecciones en las que hay mucho en juego). Solo con el paso de los días he podido entender que la nave Enterprise no ha dejado de viajar, que ahora mismo el capitán y su asistente estarán registrando en su bitácora las impresiones de este mundo en peligro de entregarse nuevamente a los demonios del pasado.