El tesoro del fantasma

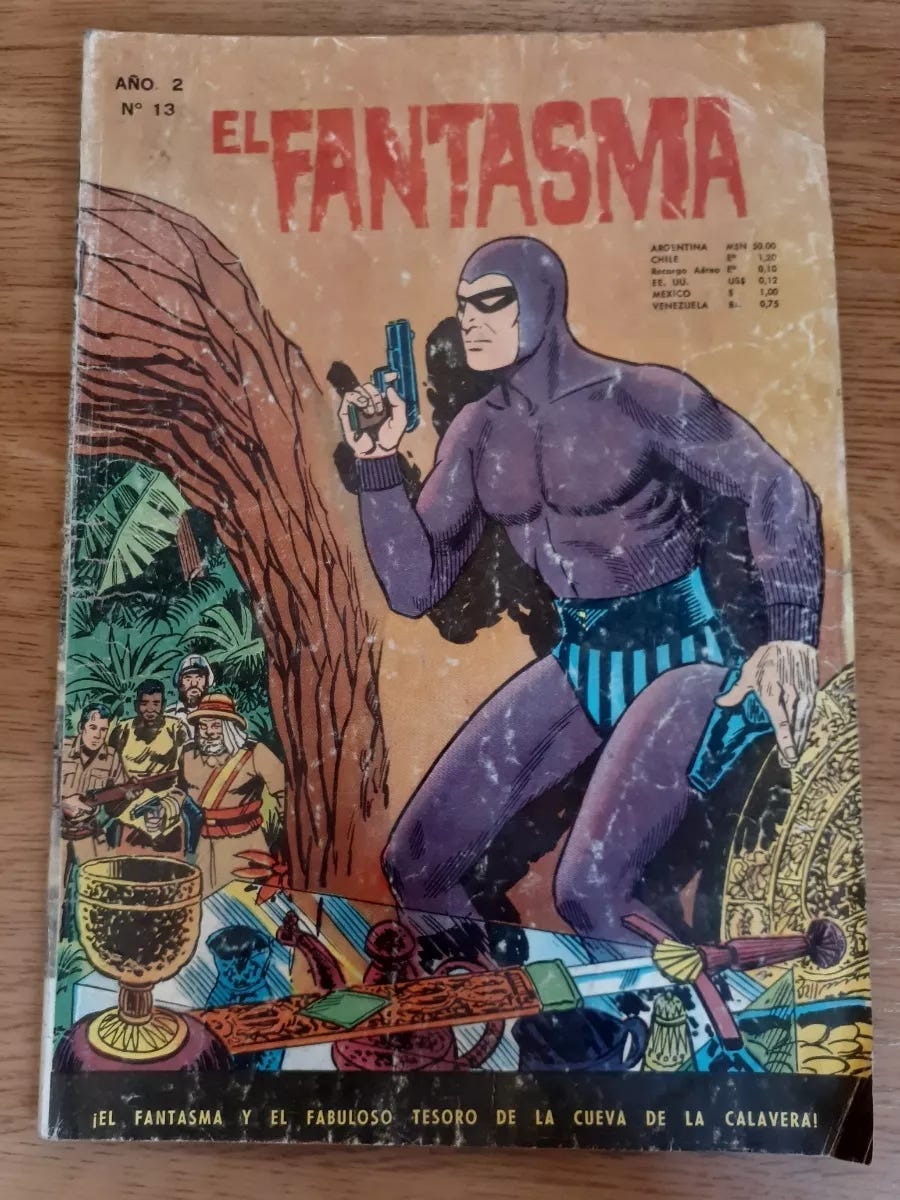

Cuando empezaba a leer, una de mis felicidades habituales era la lectura de los “muñequitos” que acompañaban los suplementos literarios de los periódicos (quizá una cosa condujo a la otra y por eso fue que haber editado un suplemento literario sigue siendo uno de los momentos estelares de mi humanidad). Los había ligeros y graves. Por el lado de la ligereza (ahora no estoy tan seguro de eso) estaban, entre otros “Benitín y Eneas” (mucho después me enteré de que en la historieta original eran dos locos escapados de un manicomio), “Lorenzo y Pepita” (años después entendería el hambre nocturna de Lorenzo y el apetito de Pepita), “Olafo”, “Los picapiedras”, “Educando a Papá”. Por el lado de la gravedad estaban “El príncipe valiente” (con su valeroso corte de pelo), “Tarzán de los monos”, “Mandrake el mago” y “El fantasma”.

En algún lado escribí una extensa reflexión sobre esa iniciación en el arte de las historias seriadas. Ahora solo quiero recordar que una de las cosas que más me intrigaban de “El fantasma” era que tuviera una cueva (la cueva de la calavera) repleta de tesoros: joyas, piedras preciosas, objetos de valor histórico.

No recuerdo haber leído la explicación de la manera como ese tesoro llegó a ser reunido, pero tampoco dudo que esa imagen se quedó guardada en un lugar seguro de mi memoria y que motivaba decisiones que a lo largo de los años me han llevado a acumular montones de objetos valiosos, aunque algunos solo tengan un enorme valor sentimental o solo puedan ser valorados por bichos tan raros como yo.

Por estos días he vuelto a mi cueva de tesoros a raíz de un artículo sobre “la limpieza de la muerte”, promovido por Margareta Margusson, cuya idea central es que uno mismo debe disponer de su propia basura personal y no dejar a sus herederos la engorrosa —y quizá dolorosa— tarea de deshacerse de las cosas que dejó atrás.

La novedad de la idea no me interesa. Sé que en San Basilio de Palenque los mayores compran y guardan en sus casas su propio ataúd, para que su familia no tenga ese gasto. Varias veces en la vida me he visto encartado con los restos de vidas que se acabaron de manera inesperada. Lo cierto es que la lectura de ese artículo y un sueño raro que tuve hace poco me han alertado para que yo mismo emprenda esa labor de amor que es librar a la prole de ese fardo.

Pero la tarea no es fácil. He sido un acumulador compulsivo de cosas que me parecen valiosas. Mi cueva está llena de objetos de los que me costaría mucho desprenderme. Así que, mientras voy encontrando lo prescindible, sigo con mi inventario de tesoros que sería una pena que se perdieran sin que al menos se conociera su valor.

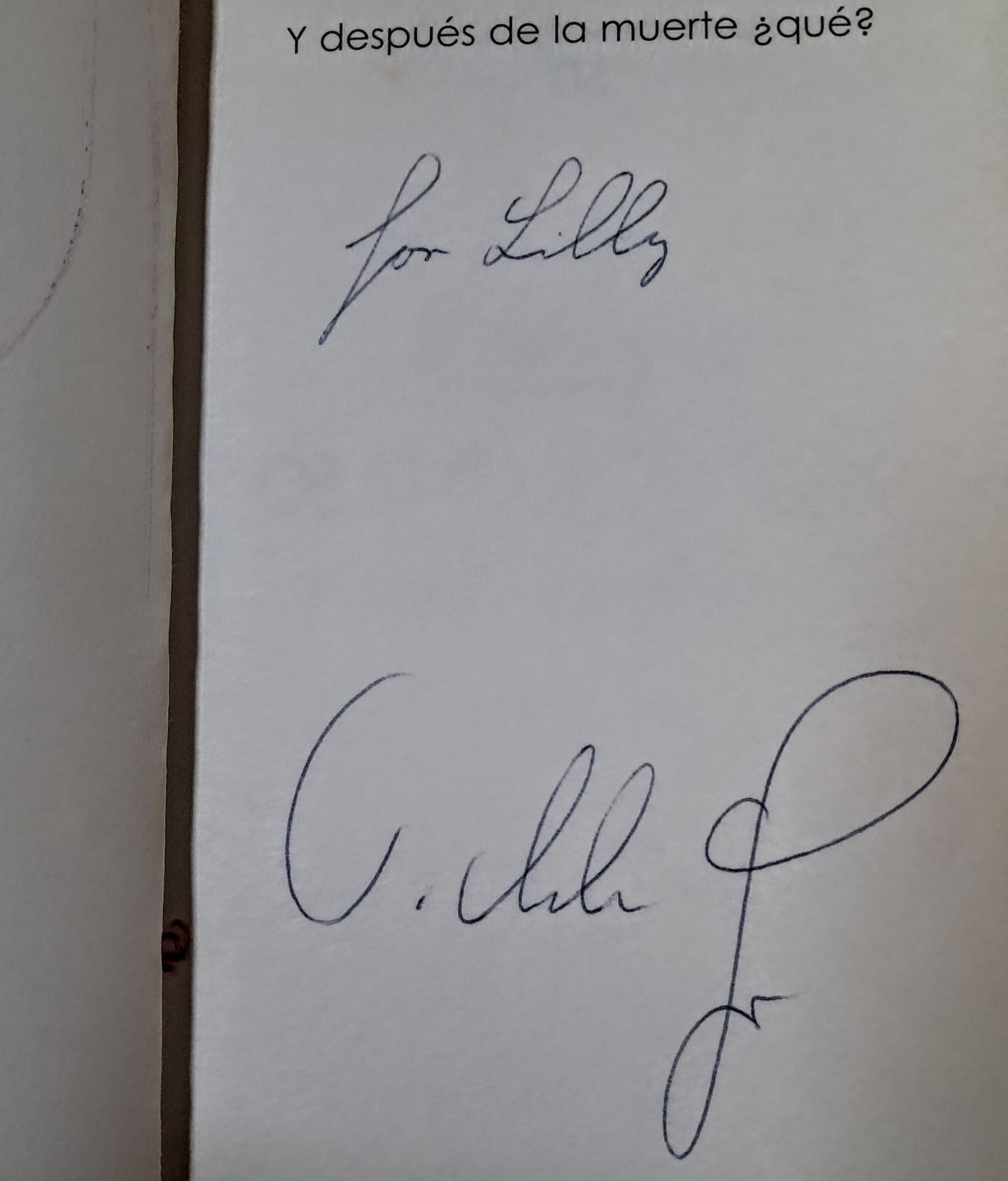

Hace unas semanas hablé de un poema encontrado en un libro. Hoy quiero hablar de tres libros que llegaron a mis manos de maneras diversas. El primero fue uno de mis últimos hallazgos. Lo encontré en agosto pasado durante una feria del libro en la Biblioteca Débora Arango de Envigado. Estaba en una mesa de libros viejos que no atendía nadie. Solo había un cartel que invitaba a tomar los libros que uno quisiera y a poner una donación voluntaria en una caja. Me llamó la atención un libro sobre la muerte, de un tal Anselm Grün.

Solo cuando llegué a casa y empece a hojear esa maravilla descubrí que el libro estaba autografiado por su autor y dedicado en inglés a una tal Lilly. Una pesquisa en las redes me permitió saber que Anselm es un monje benedictino nacido en Alemania (en 1945), que aún vive y sigue escribiendo sobre temas teológicos. Su libro es todo un manual para aprender a morir en paz. En cuanto a los caminos que llevaron ese libro, que alguna vez estuvo en sus manos, a una mesa de libros usados en Envigado, me temo que solo Dios los conoce.

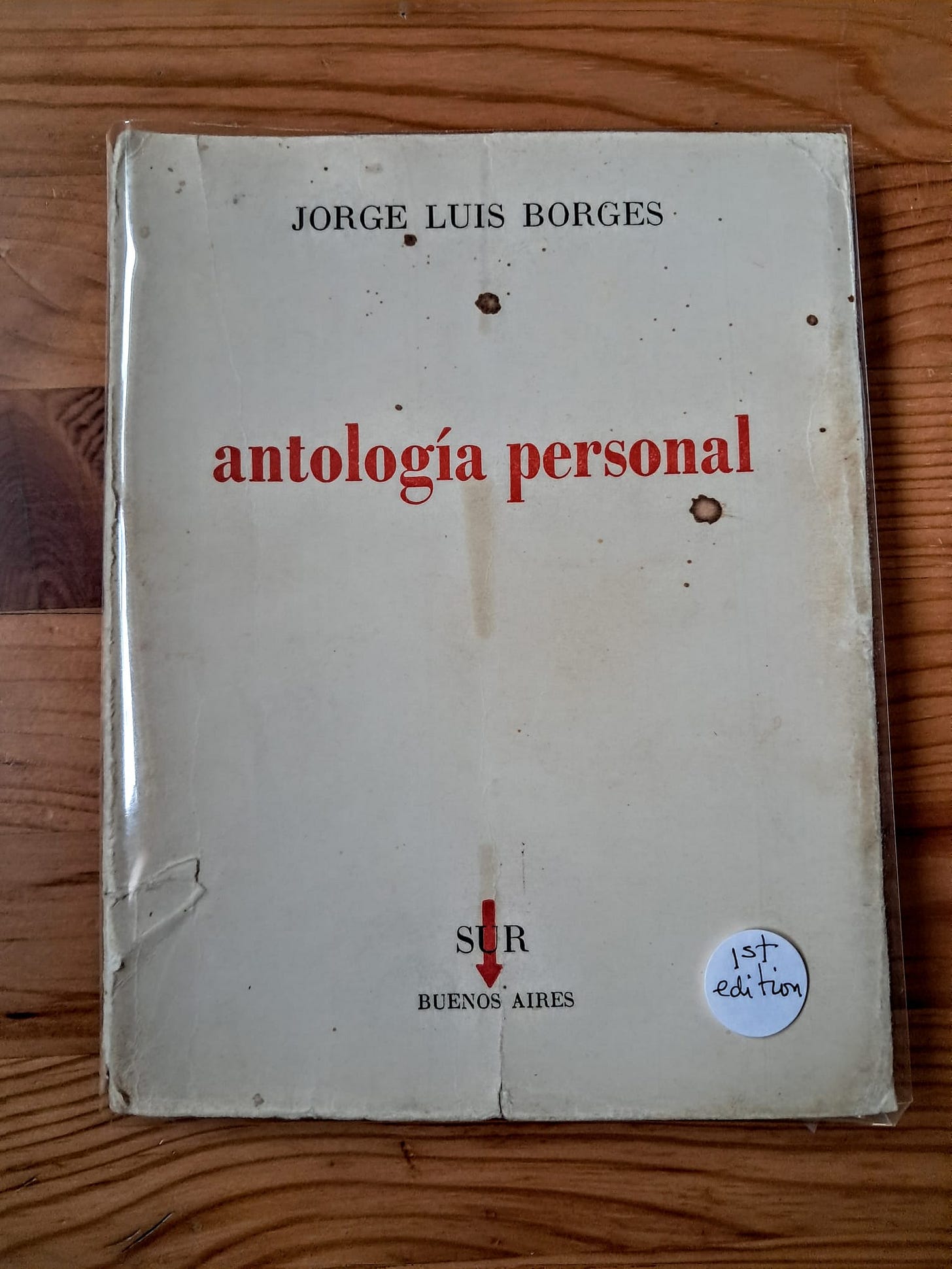

Otro tesoro cuyo valor tardé en comprender fue una primera edición de la “Antología personal” de Jorge Luis Borges que me regaló una querida maestra en la Universidad de Rutgers, la chilena Gabriela Mora. Gabriela fue una pionera de la crítica latinoamericana en los Estados Unidos, y para mí fue una figura materna durante mis inicios en el programa de doctorado. Después de jubilarse, me invitó a visitarla en su apartamento en el alto Manhattan (tenía una vista hermosa del río Hudson y el puente George Washington). Me llevó a una bodega y me dijo que tomara los libros que quisiera. Aquello fue como llevar a un niño a una confitería. Salí con una caja llena de tesoritos. Entre ellos venía (tardé años en saberlo) esa preciosa edición de la primera Antología personal de Borges publicada por Sur, en 1961. El libro no parece tener mucho valor comercial, pero para mí es un tesoro invaluable, no solo por ser una primera edición, sino por ser un regalo de mi profesora.

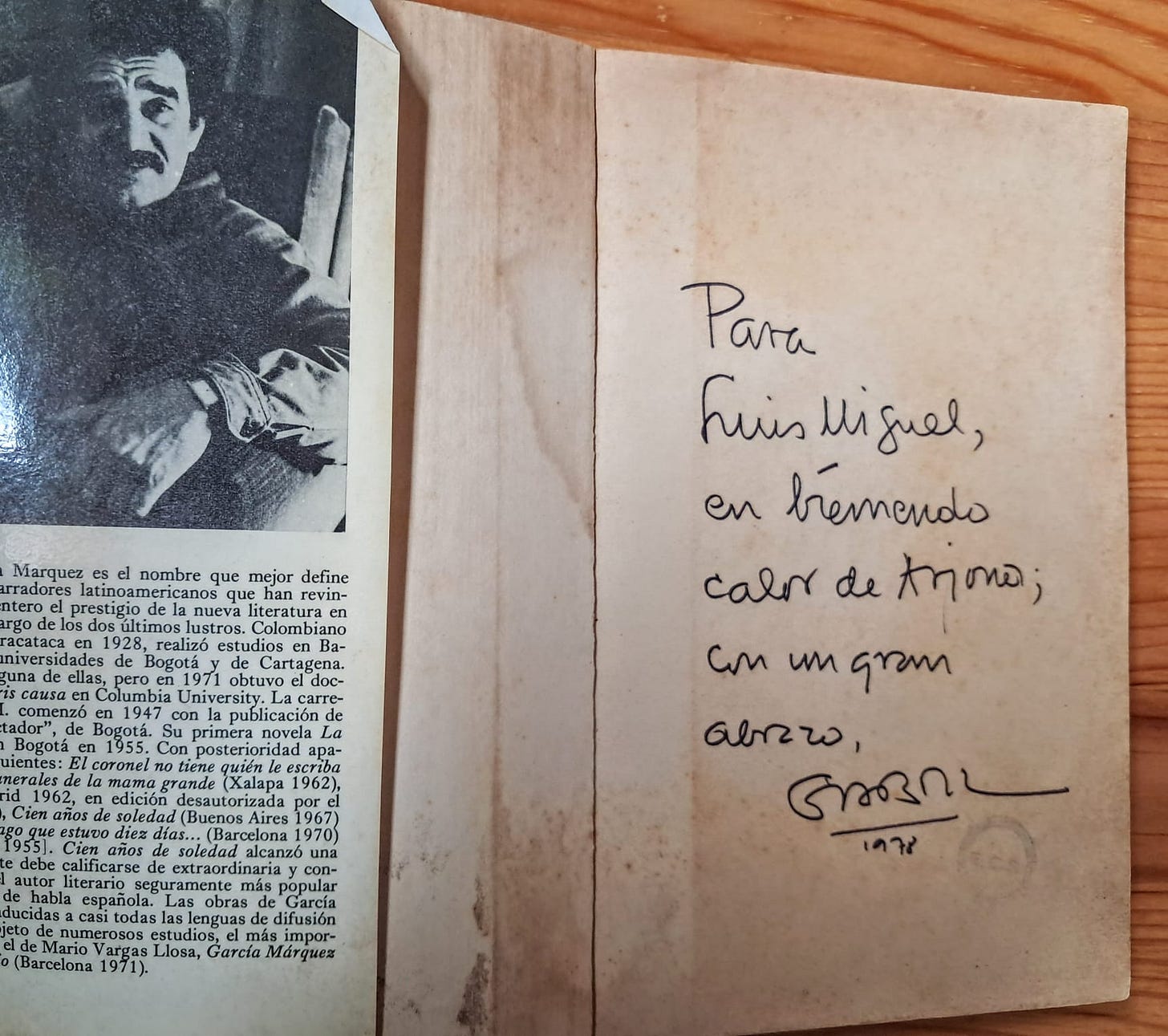

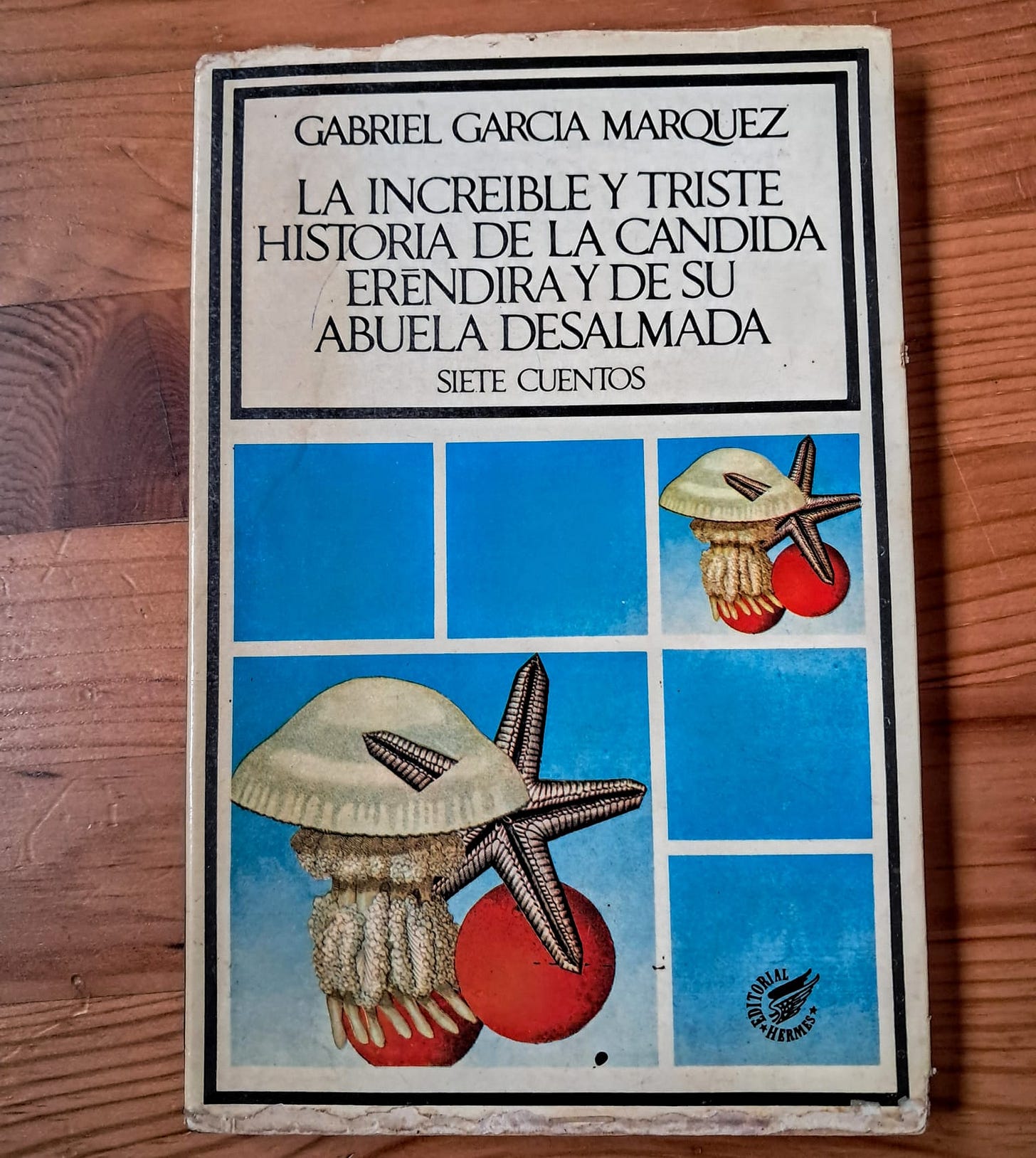

Pero quizá el más valioso de los libros que hoy menciono (porque no es solo un tesoro sentimental o una rareza bibliográfica), es la primera edición de La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada”, el libro de cuentos que García Márquez publicó en 1972, después del estruendoso éxito de Cien años de soledad.

El hecho de ser una primera edición ya le da un valor especial. Pero eso no es todo. La manera como lo encontré tiene algo de mágico y de placer culpable. Estaba en Cartagena recorriendo los puestos de libros usados del Parque del Centenario cuando me encontré esa edición inconfundible. Pregunté cuánto costaba y me dijeron que diez mil pesos (poco más de dos dólares).

Al principio, el libro no me pareció ni caro ni barato. Había llegado a un momento en que tenía tantos libros acumulados que lo pensaba dos veces antes de seguir comprando. Además tenía el problema del límite de peso del equipaje, al regresar al país del sueño. Hojeé el libro y, cuando noté que era la primera edición mexicana, pensé que el libro valía la pena y que no añadiría mucho más peso al equipaje. Cuando seguí hojeando y encontré la dedicatoria que García Márquez le escribió en Arjona a un tal Miguel Angel (en 1978), no lo podía creer. Cerré el libro. Fingí desinterés. Pagué los diez mil pesos y me marché.

Una consulta rápida en la red me informa que una edición similar, con el autógrafo de García Márquez, está a la venta en línea por casi dos mil dólares. No tengo intención de venderlo y espero no verme en la necesidad de hacerlo. Será parte de lo que se conserve, y reciban los herederos, del tesoro de este aprendiz de fantasma.