9. En un bosque de la China

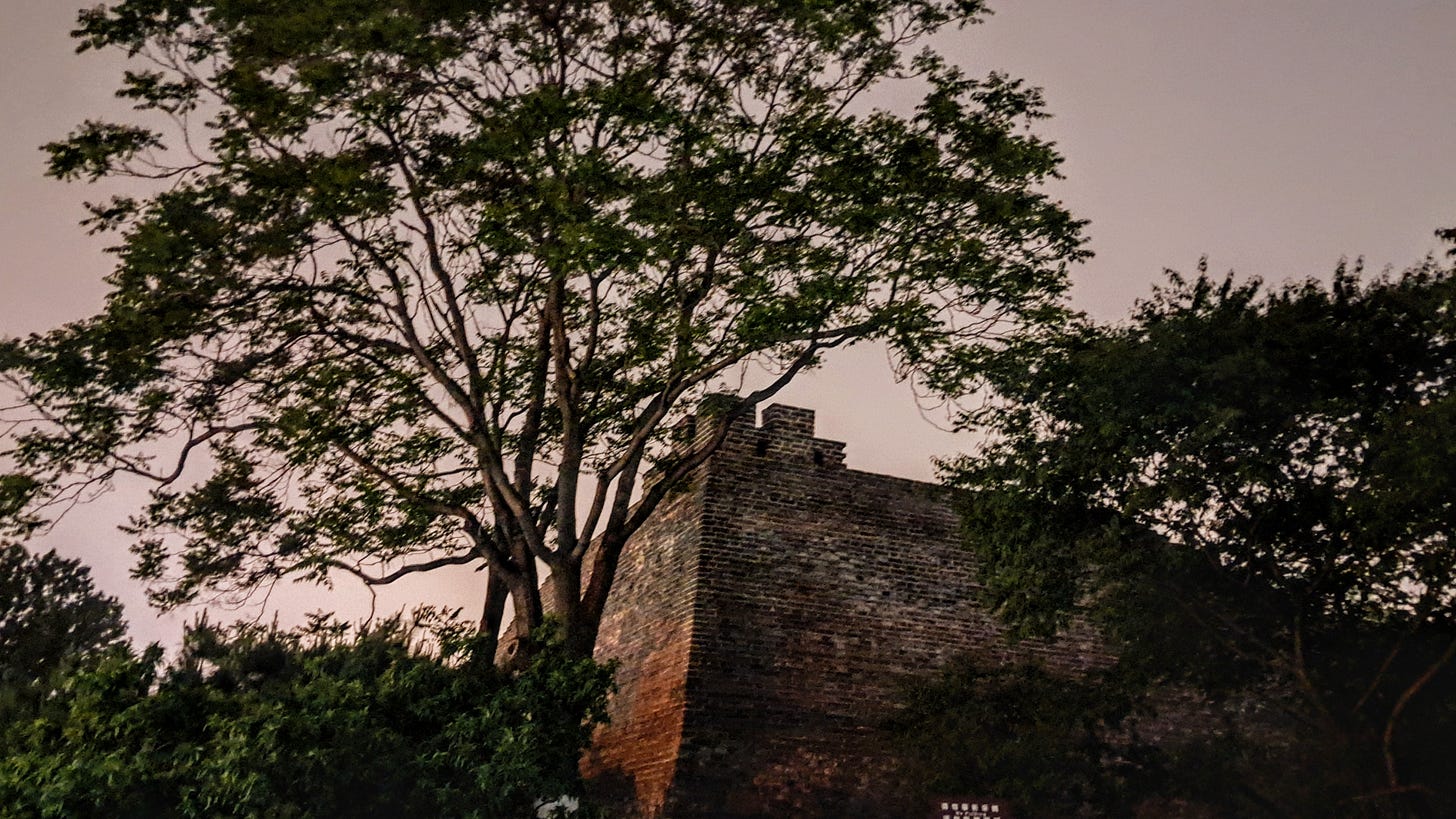

Perdido el rumbo de mis pasos, la primera noche de Beijing me condujo a un bosque encantado. A mi izquierda se extendía una muralla altísima y sombría, construida (luego lo supe) durante la dinastía Ming (siglo XVI), pero no había señales que indicaran el camino. El sendero entre los árboles era oscuro y yo no era el único que lo recorría. Unos cincuenta metros delante de mí, una chica muy joven de falda muy corta y medias y zapatos de colegiala, caminaba despacio, con la atención puesta en su teléfono móvil. Detrás de mí, una pareja de ancianos tomados de la mano caminaba sin prisa. En cualquier otro lugar del mundo, estar perdido en un paraje tan oscuro habría sido motivo de alarma, pero me sentí seguro, invadido por una sensación de tranquilidad.

A pesar de mi deseo de encontrar el rumbo hacia el hotel, decidí ajustar el ritmo de mis pasos al de los demás. Me pareció que, en la oscuridad, las flores de los cerezos tenían una rara fosforescencia. Por encima de las siluetas de los árboles más altos y de la muralla imponente, pude ver un cielo lleno de estrellas. Sentí de nuevo que el universo era mi casa.

Si alguna vez, durante el resto de la vida, necesito recordar un instante de gratitud y de arrobo ante la belleza del mundo, volveré dichoso a esa noche que estuve perdido en un bosque de la China, iluminado por las flores, arropado por las piedras, sintiendo que las estrellas me entibiaban el alma.

Había llegado a Beijing poco después del mediodís y buena parte de la tarde se me fue entre el recorrido por los laberintos del aeropuerto, el proceso de inmigración, la búsqueda de una tarjeta que me permitiera tener internet, la obtención de dinero y el desciframiento del sistema de metro para llegar a la estación central de trenes

Como muchos servicios en línea están bloqueados en la China (todos los de Google --incluidos sus mapas-- y casi todos los de Meta: facebook, instagram; Whatsapp funciona a medias), también fue todo un reto encontrar el camino hasta el hotel Zhong An (a pesar de que estaba a solo unos pasos de la estación), por entre los estrechos recovecos del Hutong, un viejo barrio de pescadores. Al final, no sé como, conseguí encontrar ese hospedaje cuyo mayor motivo de orgullo es el de estar situado donde el escritor norteamericano Edgard Snow vivió y escribió su libro "Estrella roja sobre China" (1936), un muy completo testimonio sobre la revolución liderada por Mao Zedong.

Después de tanto partir y llegar he empezado a tener ciertos rituales que se repiten. Al registrarme en la recepción del hotel, procuro conseguir información que me permita sumarme al día siguiente a un tour por los lugares más importantes. Los días siguientes trato de dejarlos libres para paseos más improvisados. Luego de dejar el equipaje en mi cuarto (y de bañarme si el viaje, como el de Calcuta a Beijing con escala en Singapur, ha sido largo), salgo a explorar un poco los alrededores y a buscar comida local.

La limpieza y el orden de Beijing son más impresionantes cuando se viene del desorden, el ruido y la suciedad que encontré en mi recorrido por la India. Dejándo que los pasos me llevaran, embriagado por la música de otro idioma, llegué a la hermosa calle peatonal de Wangfujing, y me dediqué a tomar fotos de gente que bailaba o hacía gimnasia, de pantallas gigantes y tiendas enormes (hay una librería de seis pisos).

Cuando empezó a oscurecer pensé que lo mejor era regresar al hotel, porque la noche anterior, transcurrida entre aviones y aeropuertos, había descansado poco, y el tour del día siguiente (a la plaza de Tiananmen, la ciudad prohibida y la muralla china) empezaría a las siete de la mañana.

Como, en mi caso, el aventurero puede más que el moderado, decidí regresar al hotel por calles diferentes a las que había empleado para alejarme. Creía que lo tenía todo bajo control (que solo era cuestión de caminar un poco hacia el sur y después hacia el oriente), pero por más que caminé no conseguí llegar a la estación de trenes, que era mi punto de referencia.

Como ya era un poco más de las nueve de la noche, decidí desandar el último trayecto en busca de algo que resultara familiar. Crucé una avenida para regresarme por lo que parecía ser un parque, y así terminé en el bosque encantado.

Durante un rato, la emocion que me inspiraba aquel lugar pudo más que la preocupación por estar perdido. Supuse que, si caminaba hacia el Occidente, tarde o temprano llegaría a alguna avenida. Pero como eran ya más de las diez de la noche empecé a pensar que tenía que encontrarle solución a mi problema. Quizá mostrándole a alguien la estación de trenes, en el mapa que me regalaron en el aeropuerto, podría retomar el camino. En esas estaba, ubicando la estación en el mapa, cuando oí que me gritaban: "Where are you going?".

Una mujer menuda, de cabello negro recortado a la altura de los hombros y cruzado por relámpagos, se levantó de un banco de piedra y se acercó sonriente. Junto al banco dejó su bicicleta y unas bolsas. Yo traté de pronunciar en chino el nombre de la estación, y ella me dijo en inglés que estaba cerca, como a unos quince minutos, por una calle que estaba detrás de los árboles.

Me preguntó de dónde era y así empezamos una conversación que no ha terminado y que es muy probable que continúe por mucho tiempo. Me contó que venía de Anyang, un pueblo pequeño en la provincia de Henan, y que desde hace dieciséis años vive en Beijing, donde trabaja enseñando chino a los extranjeros. Me dijo que el inglés que sabía lo aprendió en la escuela, que la gente de Beijing ha perdido el asombro ante los forasteros. pero que para ella --quizá por ser de provincia-- siempre resultaban interesantes.

Dijo llamarse Shu Ping, pero que su otro nombre era María, porque era católica. La revelación me sorprendió, pero como la conversación era atropellada no tuve mucho tiempo de pensar en el asunto.

Me preguntó qué haría al día siguiente y le hablé del tour. Le dije que al día siguiente estaba libre, que quería visitar un mercado de antigüedades sobre el que había leído, y se ofreció a acompañarme. Dijo que sabía dónde era y que estaba cerca de su casa. Quedamos de encontrarnos el sábado, allí mismo, a las ocho de la mañana. Luego me volvió a mostrar el camino hacia la estación y me ordenó apurarme a llegar al hotel y descansar. Nos despedimos con un apretón de manos y unas sonrisas emocionadas.

Después, cuando he mirado todo en el recuerdo, no deja de sorprenderme que, en cierto modo, cuando más perdido estaba se me apareció la Virgen o, visto de otro modo, que alguien que también forma parte de ese cuerpo místico del que me sentí partícipe en el Vaticano hubiera acudido en mi ayuda en el momento más oscuro.

Pienso en los miles de azares y decisiones que provocaron ese encuentro; en sus incontables e imprevisibles consecuencias. Por lo pronto, puedo decir que Beijing y mi vuelta al mundo habrían sido muy distintos, si no me pierdo esa noche en un bosque encantado de la China, si ese bendito extravío no me hubiera conducido a la dulzura generosa de Shu Ping.